Die CDs der Woche - 2025:

Für KW 51: Zum Jahresabschluss gibt es kaum noch neue CDs,

deswegen ein Rückblick auf ein bislang hier noch nicht

erwähntes 2025er Highlight:

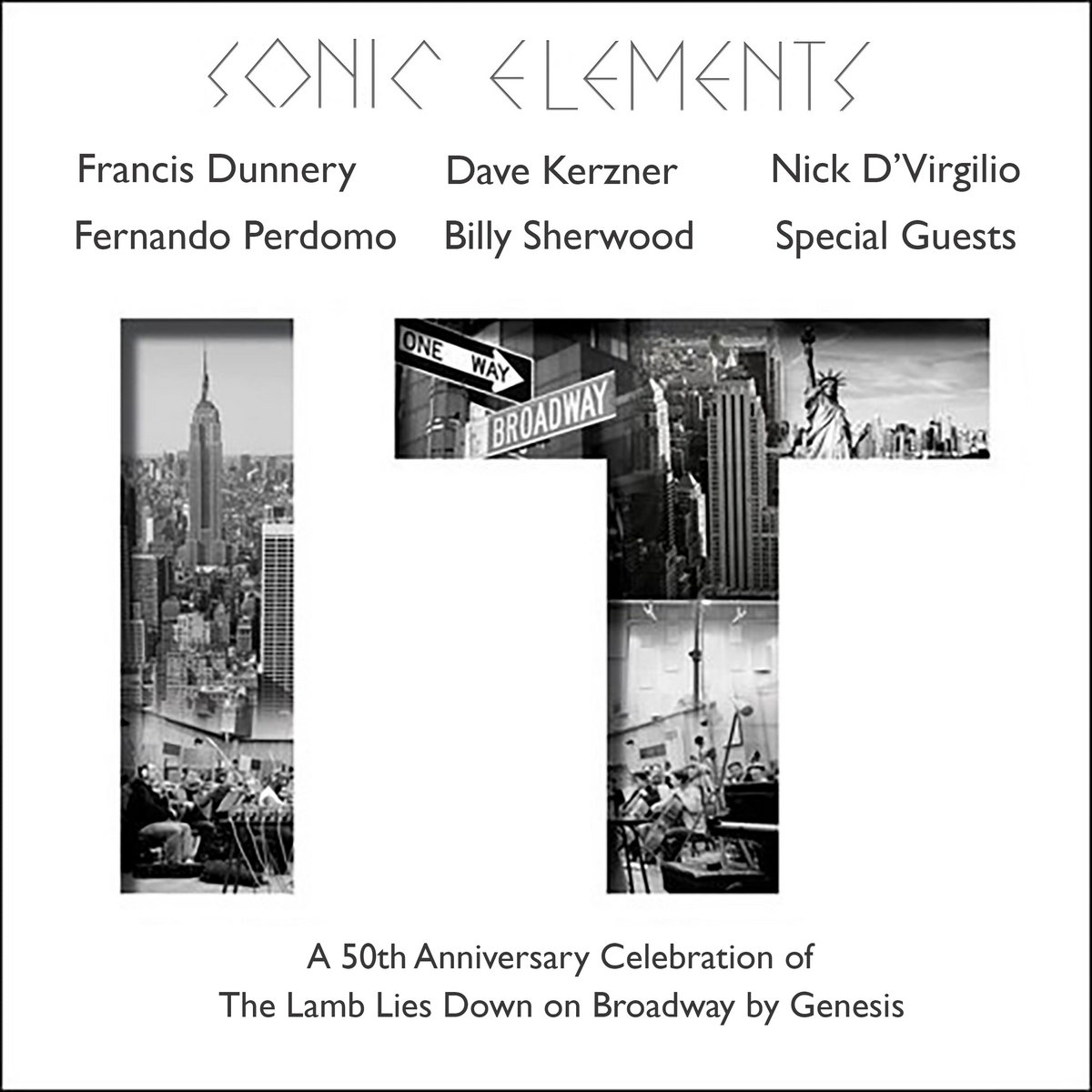

Dave Kerzner: Sonic Elements - IT (A Celebration of The Lamb Lies Down on Broadway)

Dass man den alten Genesis-Klassikern durchaus noch neue Seiten

hinzufügen kann, hatte es Steve Hackett Anfang des Jahres in Bremen sowie auf seiner

aktuellen Live CD (siehe unten, KW 7) bewiesen. Ähnliches macht

Dave Kerzner jetzt auch, und er geht dabei sogar noch ein ganzes

Stück weiter! Er hat sich das Genesis-Album "Lamb Lies Down"

vorgenommen, und verpasst ihm passenderweise zum 50. Geburtstag einen

Neuanstrich. Das beginnt mit dem neuen neuen, klassischen Intro sowie

diversen weiteren symphonischen Orchestereinlagen und geht weiter

über diverse kleine Spielereien und große Soli. Kirsche auf

dem Eis ist der Gesang: den übernimmt nämlich It Bites

(Original-)Sänger Francis Dunnery! Eine mega Performance aller

Beteiligten, darunter u.a. Nick D’Virgilio (Big Big Train,

Genesis) und Martin Levac (The Musical Box) am Schlagzeug, Billy

Sherwood (Yes), Steve Rothery (Marillion), Lee Pomeroy (ELO, It Bites),

Dan Hancock (Giraffe) sowie weitere Gastmusiker und ein

Sinfonieorchester, aufgenommen von Mark Hornsby und arrangiert von John

Hinchey. Die Songs entfalten teilweise eine ganz neue Wirkung, ohne das

Original wirklich groß zu verändern. Wahnsinn. Unbedingte

Hörempfehlung!

sowie auf seiner

aktuellen Live CD (siehe unten, KW 7) bewiesen. Ähnliches macht

Dave Kerzner jetzt auch, und er geht dabei sogar noch ein ganzes

Stück weiter! Er hat sich das Genesis-Album "Lamb Lies Down"

vorgenommen, und verpasst ihm passenderweise zum 50. Geburtstag einen

Neuanstrich. Das beginnt mit dem neuen neuen, klassischen Intro sowie

diversen weiteren symphonischen Orchestereinlagen und geht weiter

über diverse kleine Spielereien und große Soli. Kirsche auf

dem Eis ist der Gesang: den übernimmt nämlich It Bites

(Original-)Sänger Francis Dunnery! Eine mega Performance aller

Beteiligten, darunter u.a. Nick D’Virgilio (Big Big Train,

Genesis) und Martin Levac (The Musical Box) am Schlagzeug, Billy

Sherwood (Yes), Steve Rothery (Marillion), Lee Pomeroy (ELO, It Bites),

Dan Hancock (Giraffe) sowie weitere Gastmusiker und ein

Sinfonieorchester, aufgenommen von Mark Hornsby und arrangiert von John

Hinchey. Die Songs entfalten teilweise eine ganz neue Wirkung, ohne das

Original wirklich groß zu verändern. Wahnsinn. Unbedingte

Hörempfehlung!

Für KW 50: The Pineapple Thief - Retracing Our Steps: 8-Disc-Box, (Kscope)

Nicht kleckern; klotzen! Was Springsteen kann, kann Sword schon

lange: wie der Boss, der mal eben sieben unveröffentlichte Alben

raushaut (s.u., KW 26), kommt auch Bruce Soord kurz vor Weihnachten

noch mal mit einem ganz besonderen Paket. Wobei man hier dazu sagen

muss, dass die sieben CDs nicht alle unveröffentlicht sind, aber

mit einer Phase aus der Zeit 2007-17 aus einer Dekade stammen, in der

The Pineapple Thief noch nicht ganz den Bekanntheitsstatus hatten, den

sie heute haben, bzw. gerade in der Übergangsphase dahin waren,

Epen für die Ewigkeit zu schreiben. Erst mit dem ersten Album NACH

dieser Zeit stieg Porcupine Tree Drummer Gavin Harrison ein und verhalf

den Alben auf eine weitere neue Dimension. Was die Qualität der

hier vorliegenden Alben aber unnötig abwertet. Denn auch hier gab

es bereits und bekommen wir hier fantastische Musik, die es dringend

wert ist, noch einmal remixed and remastered beleuchtet zu werden.

Das

beginnt schon mit CD1 „What We Have Sown“ (2007), die auf

mehr als 70 Minuten neben dem mitreißenden Opener „All You

Need To Know“ und drei Bonustracks u.a. das fast 28minütge

Titelstück aufweist. Auch „Tightly Unwound“, 2008 von

Soord komplett in Eigenregie eingespielt und aufgenommen, bringt es auf

60 Minuten. Songs wie „Shoot First“ oder das

11minütige „Different World“ besitzen schon das

PT-typische Flair aus Rocksong-Vibe und flächigen Keyboards, aus

Melancholie, Spannung und Unvorhersehbarem. Wunderbar!

Das

beginnt schon mit CD1 „What We Have Sown“ (2007), die auf

mehr als 70 Minuten neben dem mitreißenden Opener „All You

Need To Know“ und drei Bonustracks u.a. das fast 28minütge

Titelstück aufweist. Auch „Tightly Unwound“, 2008 von

Soord komplett in Eigenregie eingespielt und aufgenommen, bringt es auf

60 Minuten. Songs wie „Shoot First“ oder das

11minütige „Different World“ besitzen schon das

PT-typische Flair aus Rocksong-Vibe und flächigen Keyboards, aus

Melancholie, Spannung und Unvorhersehbarem. Wunderbar!

Die 2009er EPs The Dawn Raids (Vol 1 & 2) wurden mit weiteren

Raritäten ergänzt zu einer weiteren Stunde Spielzeit.

Das 2010er „Someone Here Is Missing“ hat mich seinerzeit

total begeistert, hier fällt es im direkten Vergleich etwas ab. Es

ist ein wenig moderner, experimenteller, bisweilen ein wenig mehr Pop,

hier und da mit etwas schärferer Kante – kein unbedingtes

Highlight, aber ein Aufbruch zu neuen Ufern. Und mit dem

Titelstück, „3000 Days“, seinerzeit auch Namensgeber

für die erste Best-of Kopplung der Band, sowie „So we

Row“ gibt es durchaus auch echte Perlen. Zudem gibt es hier

noch Bonusmaterial, wie u.a. die Songs der „Show A Little

Love“ EP.

Spätestens mit dem 2012er „All the Wars“ beginnt die

Phase der überwältigenden Alben. Größer,

mächtiger, aufwändiger ist das Motto, Abwechslungsreichtum

inklusive synfonischer Elemente treffen auf extrem starkes Songwriting

schwächere Songs braucht man hier eigentlich auch nicht mehr zu

suchen. Für die Tournee des 2014er „Magnolia“ kam

schließlich Gavin Harrison dazu und Steven Wilson lud sie 2016

ein, ihn bei der USA-Tournee zu begleiten. Aber davon erzählen wir

dann, wenn die nächste Box erscheint…

Quasi als Kontrapunkt gibt es zum Abschluss dieser Box das komplette

Gegenteil: Das Akustik Album ist das erste komplett

unveröffentlichte Album in dieser Box. Und auch hier

beschränkt er sich nicht einfach nur auf die akustische Gitarre.

Gerade als man beginnt zu denken, dass das auf Dauer auch etwas

eintönig werden könnte, wechselt er die Arrangements: mal

ganz spartanisch, fast Acappella, mal symphonisch, wobei die Streicher

hier vom Keyboard kommen dürften, aber das ändert an der Idee

ja nichts. Also bleibt es auch hier spannend und abwechslungsreich und

einfach nur schön. Ein toller Schluss. Für eine Megasammlung

großer Rock Komposition.

Die Box enthält schließlich noch eine Blue-Ray mit u.a.

Atmos- und 5.1-Mixen sowie ein 76seitiges Buch dazu. Kompliment

für so eine Arbeit!

Für KW 49: Blackout Problems - Songs (Munich Warehouse/The Orchard)

So baut man sich einen Schuh draus. Die Münchener hatten in den

fast zwei Jahren seit ihrem letzten Album „Riot“ immer

wieder  mal

eine neue Single veröffentlicht, gerne begleitet von Videos und

Posts in den sozialen Medien und ohne Hinweis auf eine anstehende

Album-Veröffentlichung. Dadurch beschlich einen schon langsam das

Gefühl, das wäre eine neue Anpassung an den Zeitgeist –

der seit ein paar Jahren vermehrt EPs statt Alben auf den Markt

spült. Schließlich hatten sogar die Classic Rocker Journey

schon 2005 festgestellt, dass es sich doch eigentlich gar nicht mehr

lohnt, ein Album zu veröffentlichen, wenn es doch nur im Internet

geklaut wird (siehe Interview mit Jonathan Cain hier).

Aber glücklicherweise hat der Markt ja einen Weg gefunden, auch

auf diesem Weg noch Geld zu verdienen – und sind die Blackout

Problems noch alte Schule genug, um eine Albumveröffentlichung als

lohnenswert zu betrachten. Zumal sie in den letzten zehn Jahren immer

wieder mal einzelne Songs veröffentlicht hatten – oder auch

nicht, sprich: geschrieben hatten ohne sie zu veröffentlichen.

Darunter Songs wie "Rome", der schon zu den Fan-Lieblingen bei den

Liveshows der Band gehört. Oder ein Song wie

„On“, der hier zum ersten Mal vorgestellt wird. Insgesamt

12 Songs, die zusammen locker ein Album machen. 12 Songs, die

einerseits bunt zusammengewürfelt sind, die aber trotzdem vieles

zusammengehören. Oder wie Sänger und Gitarrist Mario Radetzky

es passend ausdrückt: „12 Songs, die … auf eine

schöne, verrückte Art und Weise miteinander verbunden sind,

und unsere Geschichte erzählen. Was mir besonders dabei

auffällt ist, dass wir uns treu geblieben sind. Das fühlt

sich sehr gut und stimmig an."

mal

eine neue Single veröffentlicht, gerne begleitet von Videos und

Posts in den sozialen Medien und ohne Hinweis auf eine anstehende

Album-Veröffentlichung. Dadurch beschlich einen schon langsam das

Gefühl, das wäre eine neue Anpassung an den Zeitgeist –

der seit ein paar Jahren vermehrt EPs statt Alben auf den Markt

spült. Schließlich hatten sogar die Classic Rocker Journey

schon 2005 festgestellt, dass es sich doch eigentlich gar nicht mehr

lohnt, ein Album zu veröffentlichen, wenn es doch nur im Internet

geklaut wird (siehe Interview mit Jonathan Cain hier).

Aber glücklicherweise hat der Markt ja einen Weg gefunden, auch

auf diesem Weg noch Geld zu verdienen – und sind die Blackout

Problems noch alte Schule genug, um eine Albumveröffentlichung als

lohnenswert zu betrachten. Zumal sie in den letzten zehn Jahren immer

wieder mal einzelne Songs veröffentlicht hatten – oder auch

nicht, sprich: geschrieben hatten ohne sie zu veröffentlichen.

Darunter Songs wie "Rome", der schon zu den Fan-Lieblingen bei den

Liveshows der Band gehört. Oder ein Song wie

„On“, der hier zum ersten Mal vorgestellt wird. Insgesamt

12 Songs, die zusammen locker ein Album machen. 12 Songs, die

einerseits bunt zusammengewürfelt sind, die aber trotzdem vieles

zusammengehören. Oder wie Sänger und Gitarrist Mario Radetzky

es passend ausdrückt: „12 Songs, die … auf eine

schöne, verrückte Art und Weise miteinander verbunden sind,

und unsere Geschichte erzählen. Was mir besonders dabei

auffällt ist, dass wir uns treu geblieben sind. Das fühlt

sich sehr gut und stimmig an."

Für KW 48: Our Oceans - Right Here, Right Now (Long Branch Records)

Was

für ein Opener! "Golden Rain" startet ganz leise und nimmt dich

nach 37 Sekunden mit einer Gänsehautstimmung mit, steigert sich im

weiteren Verlauf sowohl in Dramatik als auch Gesang und baut noch

weitere Breaks und Wendungen ein. Damit hat dieses Album eigentlich

schon nach 4 Minuten gewonnen. So kraftvoll, wie das Album beginnt, ist

es umso überraschender, dass es danach erst einmal

ungewöhnlich ruhig weitergeht. Da ist zwar in der Stimme oft diese

latente Power, aber Sänger Tymon Kruidenier hält sich - wie

alle anderen - zunächst sehr zurück! Erst drei Songs weiter

kehrt das Rock-Element zurück - und die Niederländer

zurück zu den Überraschungen. In diesem Wechselspiel zwischen

Singer/Songwriter-Sensibilität voller wunderbarer Schönheit

und abwechslungsreichem Art-/Alternative Rock geht es weiter bis zum

abschließenden zweiten Highlight "Abloom". In "If only" kommt

plötzlich auch noch Gastsängerin Evvie mit einem Soloauftritt

in bester Archive-Manier ins Spiel. Alles sehr schön! Tolle Songs,

tolles Album!

Was

für ein Opener! "Golden Rain" startet ganz leise und nimmt dich

nach 37 Sekunden mit einer Gänsehautstimmung mit, steigert sich im

weiteren Verlauf sowohl in Dramatik als auch Gesang und baut noch

weitere Breaks und Wendungen ein. Damit hat dieses Album eigentlich

schon nach 4 Minuten gewonnen. So kraftvoll, wie das Album beginnt, ist

es umso überraschender, dass es danach erst einmal

ungewöhnlich ruhig weitergeht. Da ist zwar in der Stimme oft diese

latente Power, aber Sänger Tymon Kruidenier hält sich - wie

alle anderen - zunächst sehr zurück! Erst drei Songs weiter

kehrt das Rock-Element zurück - und die Niederländer

zurück zu den Überraschungen. In diesem Wechselspiel zwischen

Singer/Songwriter-Sensibilität voller wunderbarer Schönheit

und abwechslungsreichem Art-/Alternative Rock geht es weiter bis zum

abschließenden zweiten Highlight "Abloom". In "If only" kommt

plötzlich auch noch Gastsängerin Evvie mit einem Soloauftritt

in bester Archive-Manier ins Spiel. Alles sehr schön! Tolle Songs,

tolles Album!

Für KW 47: Astronoid - Stargod (3DOT Recordings)

AOP : Adult Orientated Punk :-) In Anlehnung an den Begriff AOR würde ich hier mal einen neuen Namen ins Feld werfen. Sie ver mischen die Sound-Ästhetik von Angels & Airwaves mit der

Schmissigkeit des Punk und der Melodik und den Gitarrensoli des AOR.

Das zündet eigentlich ganz gut.

mischen die Sound-Ästhetik von Angels & Airwaves mit der

Schmissigkeit des Punk und der Melodik und den Gitarrensoli des AOR.

Das zündet eigentlich ganz gut. Damit haben sie die musikalische Ausrichtung seit ihrem Vorgänger „Radiant Bloom“ (s.u.) radikal geändert, da war vieles noch sehr viel schwerfälliger, langsamer mächtiger, PostRock-mäßiger. Und n der tat hatte ich seinerzeit angemerkt, dass das zwar seinen Reiz hat, aber – ähnlich wie Lonely The Brave – die Beschränkung auf weitestgehend durchgehende High Energy Songs auf Dauer auch etwas ermüdend wäre. Und abwechslungsreicher ist das neue Album!

Bleibt die Frage, warum der Opener "Embark" und Track 4 "Third Shot" im Prinzip derselbe Song ist - nur mit 1:30 Längenunterschied... very strange move!

Für KW 46: THE HUNNA blue transitions (EP, FLG)

Ich

wollte die Briten schon als Newcomer des Jahres einordnen – bis

ich gesehen habe, dass sie bereits 4 CDs seit 2016 vö. haben!

Ähem. Da musste ich erstmal noch ein bisschen Hausaufgaben machen

in punkto Nachhören, und in der Tat, hatten sie auch auf den

Vorgängeralben schon ein paar Song-Highlights – und v.a.

einen klasse Sound für sich gefunden.

Ich

wollte die Briten schon als Newcomer des Jahres einordnen – bis

ich gesehen habe, dass sie bereits 4 CDs seit 2016 vö. haben!

Ähem. Da musste ich erstmal noch ein bisschen Hausaufgaben machen

in punkto Nachhören, und in der Tat, hatten sie auch auf den

Vorgängeralben schon ein paar Song-Highlights – und v.a.

einen klasse Sound für sich gefunden.

Für 2025 haben sie allerdings nur fünf neue Singles zur

Auswahl; die sind aber allesamt zumindest kleine Hits, im Fall von

„Hide & Seek“ und „Bloom“ würde ich

auch von richtigem Potenzial sprechen. Ein Feuerwerk zwischen

Alternative Rock und fast Pop-ähnlichen Hooklines, von dem ich

gerne noch mehr gehört hätte als das. Zusammen mit den

vorigen Veröffentlichungen wird es jedenfalls Zeit, sie hier

anzubringen!

Für KW 45: Airbag - Dysphoria (Live in the Netherlands; Karisma Records)

Auch wenn es an dieser Stelle eher um neue Alben, sprich neues

Material gehen soll und Live-Alben eher die Ausnahme bleiben, gibt es doch manchmal Werke, die eine besondere Aufmerksamkeit verdient

haben. Dazu gehört das neue Album der Norweger, die mit dieser

Zusammenstellung beweisen, auf welch hohem Qualitätsniveau sie

sich bewegen, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Dabei

werden die Songs nur geringfügig verändert oder erweitert,

auch das Publikum ist fast (sprich meistens) nicht zu hören.

Dafür ist ihre Performance unglaublich eindringlich intensiv.

Musikalisch sind sie mit ihrem repetitivem Ansatz und den

fantastischen Gitarreneinlagen das Bindeglied zwischen Archive und Pink

Floyd. Ein Album, in das man sich wunderbar fallen lassen kann.

es doch manchmal Werke, die eine besondere Aufmerksamkeit verdient

haben. Dazu gehört das neue Album der Norweger, die mit dieser

Zusammenstellung beweisen, auf welch hohem Qualitätsniveau sie

sich bewegen, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Dabei

werden die Songs nur geringfügig verändert oder erweitert,

auch das Publikum ist fast (sprich meistens) nicht zu hören.

Dafür ist ihre Performance unglaublich eindringlich intensiv.

Musikalisch sind sie mit ihrem repetitivem Ansatz und den

fantastischen Gitarreneinlagen das Bindeglied zwischen Archive und Pink

Floyd. Ein Album, in das man sich wunderbar fallen lassen kann.

Nachdem Bjørn Riis Anfang des Jahres bereits ein Soloalbum

veröffentlicht hat, ist dies also schon das zweite Album aus dem

Hause Airbag in diesem Jahr :-)

Und um darauf noch einmal zurückzukommen: Mit seinen 5 Songs (plus

Intro) zwischen 6:33 und 11 Minuten hatte er ein klasse

abwechslungsreiches Album, zwischendurch ein paar rockige Sounds, die

den typischen, Pink Floyd angelehnten Sound erweitern und modernisieren

und nicht zuletzt mit dem (einzigen) instrumentalen Stück

"Fimbulvinter" ein kompositorisches Ausrufezeichen gesetzt!

Für KW 44: Gazpacho - Magic 8-Ball (Kscope)

Ich

gebe zu, ich war auch nicht gleich Feuer und Flamme für das neue

Album der Norweger. Für die auf den ersten Blick eher ruhige

Ausrichtung. Für den lange sehr verhaltenen Beginn und die

darin enthaltene Stimmung der des Openers "Starling". Und auch das

folgende "We are Strangers" ist mit seiner Fast

Dancefloor-elektronischen Ausrichtung auch nicht so wirklich meins,

aber diese beiden Pole bilden die Eckpfeiler des Sounds ihres neuen

Albums. Und auch wenn es beim ersten Hören insgesamt relativ ruhig

und melancholisch erscheint, gibt es die begeisternden Rock

Momente, die grandiosen dramatischen Steigerungen, die dieses Album so

besonders machen. Und wenn sie dich erst mal gefangen genommen haben

mit ihrer Stimmung, mit ihren erhabenen Songmomenten und den brillanten

Melodien geht dir so manche Passage auch nicht mehr aus dem Kopf.

Ich

gebe zu, ich war auch nicht gleich Feuer und Flamme für das neue

Album der Norweger. Für die auf den ersten Blick eher ruhige

Ausrichtung. Für den lange sehr verhaltenen Beginn und die

darin enthaltene Stimmung der des Openers "Starling". Und auch das

folgende "We are Strangers" ist mit seiner Fast

Dancefloor-elektronischen Ausrichtung auch nicht so wirklich meins,

aber diese beiden Pole bilden die Eckpfeiler des Sounds ihres neuen

Albums. Und auch wenn es beim ersten Hören insgesamt relativ ruhig

und melancholisch erscheint, gibt es die begeisternden Rock

Momente, die grandiosen dramatischen Steigerungen, die dieses Album so

besonders machen. Und wenn sie dich erst mal gefangen genommen haben

mit ihrer Stimmung, mit ihren erhabenen Songmomenten und den brillanten

Melodien geht dir so manche Passage auch nicht mehr aus dem Kopf.

Für KW 44: HOWLING GIANT - Crucible & Ruin (Magnetic Eye Records)

Ich weiß gar nicht, ob der Bandname und das Cover noch so

passen... das klingt und sieht alles eher nach alten Männern und

Blues Rock aus, als nach dem, was uns die Jungs hier auftischen. Und so alt sehen die vier auch gar nicht aus :-)

Rock aus, als nach dem, was uns die Jungs hier auftischen. Und so alt sehen die vier auch gar nicht aus :-)

Songs wie der energetische, fast Indie Rock-Opener "Canyons" oder

"Archon" sprühen so viel Frische und Elan aus, dass ich nur raten

kann, sich hier von dem Cover nicht zu sehr ablenken zu lassen.

Abgesehen davon heult hier niemand: Sänger Tom Polzine macht einen

exzellenten Job. Von den fantastischen melodischen Gitarrensoli ganz zu

schweigen, die immer noch eine besondere Note mit reinbringen. Ein

bisschen erinnern sie mich hier an The Brew, die mit ihrem Album

“Control” dem Blues eine neue (U2-Rock-)Note

hinzufügten.

Howling Giant kommen aus Nashville, TN, "Crucible & Ruin" ist ihr

drittes Album nach drei EPs und dem Debütalbum "The Space

between Worlds" 2019. Bereits dem zweiten Album "Glass Future" (2023)

wird ein Quantensprung nachgesagt, das neue Album ist ein weiterer

großer Schritt in punkto Power und Ideenreichtum, so das Info zum

Album, das die Band irgendwo zwischen Stoner Metal und Progressive Rock

einordnet. Dazu beigetragen hat ein zweiter Gitarrist und Keyboarder,

der das Ursprungstrio zum Quartett verwandelt. Im weiteren Verlauf

wird zwar eine gewisse Nähe zum Retro Rock deutlicher, aber immer

noch weit entfernt von jammernden Fabeltieren. Zum Abschluss steigern

sie sich in "Beholder II: Labyrinth" noch einmal in Post

Rock-ähnliche Wall of Sounds und beschließen ein klasse

Rockalbum von einer Band, die sich ihren Platz zwischen Rock, Hard- und

Retro Rock noch suchen muss. Oder für die wir einfach unsere Genre

Brillen abnehmen sollten und einfach goutieren, was sie sehr gut machen.

Für KW 43: Yellowcard - Better Days (Better Noise )

Sie

waren in den 2000ern die goldene Mitte aus Pop-Punk und

Alternative-Rock, bedienten sich einer Schmissigkeit des ersteren,

bewahrten sich aber das Indie-Rock Feeling des zweiten. Ihr 2003er

Album „Ocean Avenue“ gilt als Genreklassiker. Vor knapp

zehn Jahren kündigten sie ihr letztes Album an und verabschiedeten

sich von der Bildfläche. Einzelne Mitglieder der Band tauchten

solo oder in anderen Konstellationen noch wieder auf, ansonsten war

– auch zwischen den Jungs – weitgehend Sendepause. Bis sie

vor 3 Jahren wieder zusammenkamen und eine Jubiläumstour spielten.

Und jetzt sind sie mit ihrem 11. Album wieder da. Für die Band

stand fest: Ein neues Album sollte nur entstehen, wenn es das

stärkste ihrer Karriere wird. Nun wird das aktuelle Album immer

gerne als das beste angesehen, aber sie hatten auch früher schon

ein paar echte Highlights. Von daher würde ich „Better

Days“ lieber gerne auf eine Stufe mit denen stellen, zugleich

aber zumindest betonen, dass Blink-182s Travis Barkers Produktion und

Drum-Einsatz sicherlich dazu beiträgt, dass es grandios kraftvoll

und zeitgemäß klingt. Und Songs wie der Titelsong,

„City of Angels“ oder „Barely Alive“ sind echte Kracher. Schön, dass sie wieder da sind!

Sie

waren in den 2000ern die goldene Mitte aus Pop-Punk und

Alternative-Rock, bedienten sich einer Schmissigkeit des ersteren,

bewahrten sich aber das Indie-Rock Feeling des zweiten. Ihr 2003er

Album „Ocean Avenue“ gilt als Genreklassiker. Vor knapp

zehn Jahren kündigten sie ihr letztes Album an und verabschiedeten

sich von der Bildfläche. Einzelne Mitglieder der Band tauchten

solo oder in anderen Konstellationen noch wieder auf, ansonsten war

– auch zwischen den Jungs – weitgehend Sendepause. Bis sie

vor 3 Jahren wieder zusammenkamen und eine Jubiläumstour spielten.

Und jetzt sind sie mit ihrem 11. Album wieder da. Für die Band

stand fest: Ein neues Album sollte nur entstehen, wenn es das

stärkste ihrer Karriere wird. Nun wird das aktuelle Album immer

gerne als das beste angesehen, aber sie hatten auch früher schon

ein paar echte Highlights. Von daher würde ich „Better

Days“ lieber gerne auf eine Stufe mit denen stellen, zugleich

aber zumindest betonen, dass Blink-182s Travis Barkers Produktion und

Drum-Einsatz sicherlich dazu beiträgt, dass es grandios kraftvoll

und zeitgemäß klingt. Und Songs wie der Titelsong,

„City of Angels“ oder „Barely Alive“ sind echte Kracher. Schön, dass sie wieder da sind!

Für KW 42: MAMMOTH - The End (BMG)

Mittlerweile

muss man gar nicht mehr erwähnen, dass Kopf dieser Band

natürlich Wolfgang Van Halen ist, prominenter Sohn von EddieVH.

Womit ihm eine Gabe in die Wiege, zumindest aber in die Kinderstube

gelegt wurde, die er ausgiebig zelebriert und stetig verfeinert. Seine

Fingerfertigkeit ist schlicht atemberaubend, das hat er auch auf seinen

ersten beiden Alben bereits bewiesen. Das ist aber nicht alles. Seine

Songs haben eine unglaubliche Energie, sind wunderbar wuchtig

produziert und fliegen dem Hörer um die Ohren, dass es

schwerfällt, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.

Mittlerweile

muss man gar nicht mehr erwähnen, dass Kopf dieser Band

natürlich Wolfgang Van Halen ist, prominenter Sohn von EddieVH.

Womit ihm eine Gabe in die Wiege, zumindest aber in die Kinderstube

gelegt wurde, die er ausgiebig zelebriert und stetig verfeinert. Seine

Fingerfertigkeit ist schlicht atemberaubend, das hat er auch auf seinen

ersten beiden Alben bereits bewiesen. Das ist aber nicht alles. Seine

Songs haben eine unglaubliche Energie, sind wunderbar wuchtig

produziert und fliegen dem Hörer um die Ohren, dass es

schwerfällt, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.

Zehn Songs, die allesamt gelungen sind. Eine klasse Dynamik innerhalb

der Songs, prägnante Hooklines und mega Arrangements dürften

Rock-Fans aller Kulör ansprechen. Denn schon Van Halens

Stimme ist alles andere als klischeebeladen, hat mit Hardrock nicht

viel zu tun und wurde durch Produzent Michael "Elvis" Baskette (u.a.

Alter Bridge, Slash) optimal in Szene gesetzt. Entsprechend tourte er

auch mit so unterschiedlichen Acts wie Metallica (die letzten zwei

Jahre), Creed oder den Foo Fighters. Im Herbst kommt er – mit

Myles Kennedy als Support! – auf eigene Tournee. Nein, die

Eddie-Referenz braucht er nicht mehr.

Für KW 41: David Gilmour - The Luck and Strange Concerts (Sony)

Wer

A sagt, muss auch B sagen… kaum zu glauben, dass die beiden

ehemaligen Masterminds einer der größten Bands der

Rockgeschichte zufällig fast zeitgleich ein Live-Album

veröffentlichen – und dass diese beiden Alben sich in Punkto

Größe kaum voneinander unterscheiden. Und das bezieht sich

sowohl auf den musikalischen Inhalt – der zwangsläufig ein

paar Überschneidungen hat, wenn auch die Umsetzung sich oft extrem

voneinander unterscheidet – als auch das Drumherum zur

Veröffentlichung. Aufgenommen im Zirkus Maximus, Rom, gab

Gilmour bereits im September Film-Vorführung in

ausgewählten Kinos, jetzt gibt es das Ganze auf DVD, 4-LP oder

2-CD Set sowie natürlich in diversen Luxus-Formaten mit Buch etc.

Auch

Gilmour präsentiert eine Mischung aus Floyd und Solo-Songs (die

allesamt rockiger und größer daherkommen, als in den

Studioversionen), ebenfalls 23 Songs die ihn und seine Gitarre in den

Mittelpunkt des Geschehens stellen. Dazu kommt seine Tochter Romany mit

einer mega Performance u.a. in „Between Two Points“ und das

klassische Finale in „Comfortably Numb“. Ich

möchte die Qualität oder Wertigkeit der beiden

Veröffentlichungen hier gar nicht vergleichen. Sie sind beide

schlicht grandios, also (um auf den Eingangssatz zurückzukommen):

Der geneigte Fan wird hier gar nicht auswählen wollen!

Wer

A sagt, muss auch B sagen… kaum zu glauben, dass die beiden

ehemaligen Masterminds einer der größten Bands der

Rockgeschichte zufällig fast zeitgleich ein Live-Album

veröffentlichen – und dass diese beiden Alben sich in Punkto

Größe kaum voneinander unterscheiden. Und das bezieht sich

sowohl auf den musikalischen Inhalt – der zwangsläufig ein

paar Überschneidungen hat, wenn auch die Umsetzung sich oft extrem

voneinander unterscheidet – als auch das Drumherum zur

Veröffentlichung. Aufgenommen im Zirkus Maximus, Rom, gab

Gilmour bereits im September Film-Vorführung in

ausgewählten Kinos, jetzt gibt es das Ganze auf DVD, 4-LP oder

2-CD Set sowie natürlich in diversen Luxus-Formaten mit Buch etc.

Auch

Gilmour präsentiert eine Mischung aus Floyd und Solo-Songs (die

allesamt rockiger und größer daherkommen, als in den

Studioversionen), ebenfalls 23 Songs die ihn und seine Gitarre in den

Mittelpunkt des Geschehens stellen. Dazu kommt seine Tochter Romany mit

einer mega Performance u.a. in „Between Two Points“ und das

klassische Finale in „Comfortably Numb“. Ich

möchte die Qualität oder Wertigkeit der beiden

Veröffentlichungen hier gar nicht vergleichen. Sie sind beide

schlicht grandios, also (um auf den Eingangssatz zurückzukommen):

Der geneigte Fan wird hier gar nicht auswählen wollen!

Für KW 40: Thrice - Horizons West (Epitaph)

Entwarnung: nachdem die erste Single "Gnash" überraschend

heftig in bester (Früh-)Foo Fighters-Manier ausgefallen war, kann

das Album auf ga nzer

Linie überzeugen. Denn da gibt es noch jede Menge anderer Sounds!

Tatsächlich ist es sogar phasenweise sehr ruhig und melancholisch

ausgefallen, womit sie aber nur diese Seite des Vorgängeralbums

"Horizons/East" weiterspinnen. Und kräftigen Alternative Rock gibt

es zwischendurch auch noch. Schon der Opener entwicelt sich nach

sanftem Einstieg zur Punk-Hymne. "Albatross" ist feinster

Thrice-Alternative Rock, genauso wie "The Dark Glow" oder "Vesper

Light". Aber auch die ruhigen Songs können allesamt

überzeugen, nicht zuletzt durch die herrliche raue Stimme von

Sänger Dustin Kensrue, die auch diesem Album wieder das besondere

Etwas mitgibt.

nzer

Linie überzeugen. Denn da gibt es noch jede Menge anderer Sounds!

Tatsächlich ist es sogar phasenweise sehr ruhig und melancholisch

ausgefallen, womit sie aber nur diese Seite des Vorgängeralbums

"Horizons/East" weiterspinnen. Und kräftigen Alternative Rock gibt

es zwischendurch auch noch. Schon der Opener entwicelt sich nach

sanftem Einstieg zur Punk-Hymne. "Albatross" ist feinster

Thrice-Alternative Rock, genauso wie "The Dark Glow" oder "Vesper

Light". Aber auch die ruhigen Songs können allesamt

überzeugen, nicht zuletzt durch die herrliche raue Stimme von

Sänger Dustin Kensrue, die auch diesem Album wieder das besondere

Etwas mitgibt.

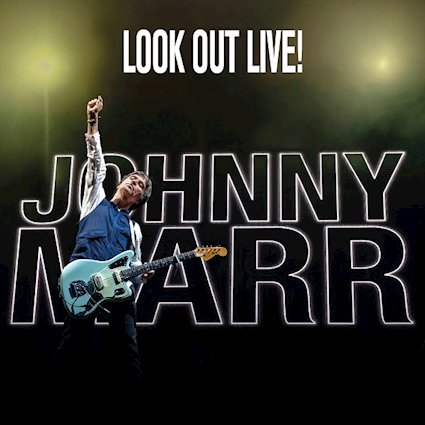

Für KW 39: Johnny Marr - Look Out Live! (BMG)

Live

Alben kommen an dieser Stelle eigentlich relativ selten vor, weil es

hier ja eher um neue Musik geht. In diesem Fall muss ich gestehen, dass

trotz meiner jahrelangen DJ-Tätigkeit der Großteil dieser

Songs Neuland für mich ist. Natürlich kenne ich die Hits von

The Smiths, aber darüber hinaus habe ich meist einen Bogen um die

Band gemacht, einfach, weil ich die Stimme von Morrissey nicht mochte,

bzw. mag. In diesem Fall singt Gitarrist Johnny Marr selbst, intoniert

die Smiths-Songs perfekt (und ohne Morrissey-Genöle) und ein

Best-of seines Soloschaffens (das ich nicht kannte) dazu. Von

The Smiths sind eigentlich alle großen Hits mit an Bord –

dazu kommen ein paar Coversongs und Solo-Highlights wie „This

Charming Man” oder “Walk Into The Sea”. Einmal quer

durch sein Repertoire. Perfekte Auswahl und bester Atmosphäre und

Abmischung!

Live

Alben kommen an dieser Stelle eigentlich relativ selten vor, weil es

hier ja eher um neue Musik geht. In diesem Fall muss ich gestehen, dass

trotz meiner jahrelangen DJ-Tätigkeit der Großteil dieser

Songs Neuland für mich ist. Natürlich kenne ich die Hits von

The Smiths, aber darüber hinaus habe ich meist einen Bogen um die

Band gemacht, einfach, weil ich die Stimme von Morrissey nicht mochte,

bzw. mag. In diesem Fall singt Gitarrist Johnny Marr selbst, intoniert

die Smiths-Songs perfekt (und ohne Morrissey-Genöle) und ein

Best-of seines Soloschaffens (das ich nicht kannte) dazu. Von

The Smiths sind eigentlich alle großen Hits mit an Bord –

dazu kommen ein paar Coversongs und Solo-Highlights wie „This

Charming Man” oder “Walk Into The Sea”. Einmal quer

durch sein Repertoire. Perfekte Auswahl und bester Atmosphäre und

Abmischung!

Für KW 38: Mirador - Mirador (Republic Records / Universal)

Greta

Van Fleet Gitarrist Jake Kiszka scheint nicht ausgelastet zu sein:

Gemeinsam mit Ida Mae-Gitarrist und Sänger Chris Turpin haben sie

sich jetzt noch mit den gemeinsamen Freunden Mikey Sorbello und Nick

Pini zusammengetan und unter dem Namen Mirador ihr selbstbetiteltes

Debütalbum herausgebracht. In seiner etwas angestrengten Art zu

singen erinnert mich Turpin stark an Sammy Hagar – Kiszka scheint

also auf eigenwillige Stimmen zu stehen… die seines Bruders Josh

ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Und apropos Sammy Hagar -

auch musikalisch geht das durchaus auch in frühe Van Halen

Richtung. Vor allem aber gibt es einige Parallelen zu Greta von

Fleet, auch wenn es Mirador weniger auf große Hymnen angelegt zu

haben scheinen. Ihr Album besteht neben ein paar echt großartigen

Rock-Krachern aus einer sehr geilen Mischung aus Retro Rock, Blues und

Hardrock!

Greta

Van Fleet Gitarrist Jake Kiszka scheint nicht ausgelastet zu sein:

Gemeinsam mit Ida Mae-Gitarrist und Sänger Chris Turpin haben sie

sich jetzt noch mit den gemeinsamen Freunden Mikey Sorbello und Nick

Pini zusammengetan und unter dem Namen Mirador ihr selbstbetiteltes

Debütalbum herausgebracht. In seiner etwas angestrengten Art zu

singen erinnert mich Turpin stark an Sammy Hagar – Kiszka scheint

also auf eigenwillige Stimmen zu stehen… die seines Bruders Josh

ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Und apropos Sammy Hagar -

auch musikalisch geht das durchaus auch in frühe Van Halen

Richtung. Vor allem aber gibt es einige Parallelen zu Greta von

Fleet, auch wenn es Mirador weniger auf große Hymnen angelegt zu

haben scheinen. Ihr Album besteht neben ein paar echt großartigen

Rock-Krachern aus einer sehr geilen Mischung aus Retro Rock, Blues und

Hardrock!

Für KW 37: Biffy Clyro - Futique (Warner)

Sie haben die perfekte Balance aus Melodie & Härte –

und basteln daraus nicht nur eine wunderbar abwechslungsreiche Mischung

auf ihrem neuen Album, sondern haben diese Balance auch meistens

innerhalb der einzelnen Songs. Sie starten mit der wichtigsten

Botschaft “with a little love (we can conquer it all)”,

legen dann etwas härter nach (Hunting

Season”) und kombinieren das immer wieder mit melodischen

Zwischenparts. In der ersten Hälfte spielen sie alle

Qualitäten aus, danach werden sie v.a. abwechslungsreicher. In

"Goodbye" und " A Thousand And One” wird es es balladesk, in

“Dearest Amygdala" auch mal etwas Pop-lastig, was insgesamt aber

wunderbar zur Abwechslung beiträgt, den auch hier passiert noch

genug (Gutes), um den Anspruchslevel dieses Albums hoch zun halten. Ein

weiteres Klassealbum der Schotten. Im Februar 2026 auf

Deutschlandtournee!

Sie haben die perfekte Balance aus Melodie & Härte –

und basteln daraus nicht nur eine wunderbar abwechslungsreiche Mischung

auf ihrem neuen Album, sondern haben diese Balance auch meistens

innerhalb der einzelnen Songs. Sie starten mit der wichtigsten

Botschaft “with a little love (we can conquer it all)”,

legen dann etwas härter nach (Hunting

Season”) und kombinieren das immer wieder mit melodischen

Zwischenparts. In der ersten Hälfte spielen sie alle

Qualitäten aus, danach werden sie v.a. abwechslungsreicher. In

"Goodbye" und " A Thousand And One” wird es es balladesk, in

“Dearest Amygdala" auch mal etwas Pop-lastig, was insgesamt aber

wunderbar zur Abwechslung beiträgt, den auch hier passiert noch

genug (Gutes), um den Anspruchslevel dieses Albums hoch zun halten. Ein

weiteres Klassealbum der Schotten. Im Februar 2026 auf

Deutschlandtournee!

Für KW 36: Finn Moriz – Siri spiel Lovesongs [PIAS]

Der Hamburger

Musiker und Singer-Songwriter Finn Moriz ist das neue Talent der

deutschsprachigen Musikszene. Mit seinen ersten Singles  „Wölfe“

und „Lisa“ sorgte er schon für Aufmerksamkeit, und auch der Rest seines

Debütalbums glänzt mit tollen Texten, sehr einfühlsam-eindringlichem

Gesang und einer sehr abwechslungsreichen musikalischen Umsetzung. Da

wechseln klassische Singer-Songwriter-Songs mit tanzbaren Grooves,

lockerem Reggae und ganz ruhigen Momenten. Das ist Musik zwischen Niels

Frevert, Philip Poisel und Enno Bunger – und darüber hinaus. "Es wird

schon gehen, vielleicht auch laufen" oder "Ich sehe nurn noch Punkte,

die miene Sätze nicht mehr haben" (aus: "3 Punkte"): es sind kleine

Wortspiele, wie diese, die seine Texte so interessant machen und denen

man gerne zuhört, weil sie Tiefe besitzen.. Dazu reicht die Musik von

nachdenklich leise über munter rockend ("Lauf"), Dance-Pop ("Worauf

kommt es an") bis zum Peter Fox Reggae Pop ("Bleiben").

„Wölfe“

und „Lisa“ sorgte er schon für Aufmerksamkeit, und auch der Rest seines

Debütalbums glänzt mit tollen Texten, sehr einfühlsam-eindringlichem

Gesang und einer sehr abwechslungsreichen musikalischen Umsetzung. Da

wechseln klassische Singer-Songwriter-Songs mit tanzbaren Grooves,

lockerem Reggae und ganz ruhigen Momenten. Das ist Musik zwischen Niels

Frevert, Philip Poisel und Enno Bunger – und darüber hinaus. "Es wird

schon gehen, vielleicht auch laufen" oder "Ich sehe nurn noch Punkte,

die miene Sätze nicht mehr haben" (aus: "3 Punkte"): es sind kleine

Wortspiele, wie diese, die seine Texte so interessant machen und denen

man gerne zuhört, weil sie Tiefe besitzen.. Dazu reicht die Musik von

nachdenklich leise über munter rockend ("Lauf"), Dance-Pop ("Worauf

kommt es an") bis zum Peter Fox Reggae Pop ("Bleiben").

Ein

Album, das auch für Produzent Philipp Schwär (Kettcar, Revolverheld,

Johannes Oerding) deutlich emotionaler und intensiver als gedacht, wie

er erzählt: “Diese Lieder fühlen sich so an, als hätte jemand 1zu1

meine 20er vertont. Irgendwo zwischen Reeperbahn und Heimatdorf,

zwischen flüchtigen Begegnungen und großer Liebe, zwischen besoffener

Freiheit und kompletter Orientierungslosigkeit. Ich fühlte bei jeder

musikalischen Entscheidung die wir treffen mussten immer sofort was

richtig und was falsch ist - weil ich kannte all diese Gefühle von

denen die Songs erzählen nur zu gut. Sie sind Spiegelbild ihrer Zeit in

all der Zerrissenheit und Angst, gleichzeitig aber auch voller

Hoffnung.” Viel schöner kann man es nicht beschreiben.

Für KW 35: 2AM-DM - Hypotheticals (Columbia Sony Music)

Pop

Alben kommen an dieser Stelle eher selten vor. Da muss es schon ein

besonderes sein. So wie dieses Debütalbum des norwegischen

Duos Robin Howard und Aksel Krystad aus Oslo mit dem kryptischen

Namen 2AM-DM. Irgendwo zwischen Keane und Leap, die Plattenfirma

schlägt noch King of Leons, The Temper Trap, Two Door Cinema Club

und Kaiser Chiefs vor, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ein

Sound zwischen Melodie und Rock, zwischen großer Emorion und

Hymne und mit „Cathedral“, „Hypotheticals“ und

„Hurricane“ ganz großen Songs! Für mich das

Pop-Album des Jahres.:-)

Pop

Alben kommen an dieser Stelle eher selten vor. Da muss es schon ein

besonderes sein. So wie dieses Debütalbum des norwegischen

Duos Robin Howard und Aksel Krystad aus Oslo mit dem kryptischen

Namen 2AM-DM. Irgendwo zwischen Keane und Leap, die Plattenfirma

schlägt noch King of Leons, The Temper Trap, Two Door Cinema Club

und Kaiser Chiefs vor, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ein

Sound zwischen Melodie und Rock, zwischen großer Emorion und

Hymne und mit „Cathedral“, „Hypotheticals“ und

„Hurricane“ ganz großen Songs! Für mich das

Pop-Album des Jahres.:-)

Für KW 34: Suede - Antidepressants (BMG RIGHTS)

Sie waren in den 90ern Teil der Britpop Bewegung, aber es fehlte

Ihnen irgendwie immer mehr als nur ein Hit. Wobei: Fehlen ist auch

übertrieben formuliert, sie haben auch so Millionen Alben  verkauft.

Aber im Titelsong erinnern Sie daran, was sie in der Vergangenheit

immer von den Einheit-Pop-Rock Bands unterschieden hat: Sie waren immer

bemüht, eine eigene, bisweilen auch etwas schräge Note mit

reinzubringen. Das scheint Ihnen 2025 nicht mehr so wichtig zu sein:

Ihr neues Album besteht aus einer wunderbaren Songsammlung, die mehr

oder weniger durchgehend überzeugen kann. Und mit den Singles

„Dancing With The Europeans“ und „Trance State“

sowie v.a. „Sound And The Summer“ und „Broken

Music“ ein paar echte Perlen am Start hat. Toller Britpop und

Hymnen, die sie locker auf eine Stufe mit späten Oasis, The Verve,

Blur oder den mittelfrühen Simple Minds stellen. Man könnte

es fast ein reifes Alterswerk nennen, wenn ich nicht meinen würde,

dass sie ein reifes Alter noch gar nicht erreicht haben.

verkauft.

Aber im Titelsong erinnern Sie daran, was sie in der Vergangenheit

immer von den Einheit-Pop-Rock Bands unterschieden hat: Sie waren immer

bemüht, eine eigene, bisweilen auch etwas schräge Note mit

reinzubringen. Das scheint Ihnen 2025 nicht mehr so wichtig zu sein:

Ihr neues Album besteht aus einer wunderbaren Songsammlung, die mehr

oder weniger durchgehend überzeugen kann. Und mit den Singles

„Dancing With The Europeans“ und „Trance State“

sowie v.a. „Sound And The Summer“ und „Broken

Music“ ein paar echte Perlen am Start hat. Toller Britpop und

Hymnen, die sie locker auf eine Stufe mit späten Oasis, The Verve,

Blur oder den mittelfrühen Simple Minds stellen. Man könnte

es fast ein reifes Alterswerk nennen, wenn ich nicht meinen würde,

dass sie ein reifes Alter noch gar nicht erreicht haben.

Für KW 33: Ihlo - Legacy (Kscope)

Album Nummer zwei der britischen Melodic Prog Sensation. Schon im

letzten Jahr hatten wir ja erst das Debüt „Union“ an

dieser Stelle abgefeiert. Ein Album, das eigentlich schon 5 Jahre auf

bandcamp Fans und positive Reaktionen gesammelt hatte, bis die Band

endlich einen Deal angeboten bekommen hat, der attraktiv genug war, um das

Album offiziell rauszubringen. In meiner Rezension schloss ich mit dem

Satz: „Da das Album eigentlich schon lange veröffentlicht

ist, wäre es interessant, zu sehen, inwieweit die Band in der

Zwischenzeit geschafft hat, weite solcher Hochkaräter zu

komponieren!“ Offensichtlich haben sie längst parallel am

Nachfolger gearbeitet, und der liegt mit „Legacy“ jetzt vor.

einen Deal angeboten bekommen hat, der attraktiv genug war, um das

Album offiziell rauszubringen. In meiner Rezension schloss ich mit dem

Satz: „Da das Album eigentlich schon lange veröffentlicht

ist, wäre es interessant, zu sehen, inwieweit die Band in der

Zwischenzeit geschafft hat, weite solcher Hochkaräter zu

komponieren!“ Offensichtlich haben sie längst parallel am

Nachfolger gearbeitet, und der liegt mit „Legacy“ jetzt vor.

Wer vom Debüt schon angefixt war, der braucht beim neuen Album

nicht zu zögern. Ihlo stehen für die perfekte Mischung aus

Melodie und Härte, aus Komplexität und Eingängigkeit,

Atmosphäre und überraschenden Momenten. Bereits im

Vorfeld hatten sie mit drei Vorabveröffentlichungen, v.a.

„Replica“ und „Empire“ reichlich die Vorfreude

gesteigert, und bereits der Opener macht klar, dass die Jungs noch viel

mehr draufhaben. Es ist ihr stetiger Wechsel aus leisen und lauten

Momenten, atmosphärischen, flächigen Keyboards und

präzisem, vielseitigem Drumming, melodischen Gitarrensoli und dem

fantastischen Gesang von Andy Robison, der die Spannung in ihrer Musik

ausmacht. Dabei werden sie nie zu technisch, nie zu komplex, kommen

aber auch komplett ohne Belanglosigkeiten aus. Damit bewegen Sie sich

irgendwo zwischen Enchant, Subsignal und Riverside, zwischen Prog,

Metal und Stadionrock. Absolut gelungen!

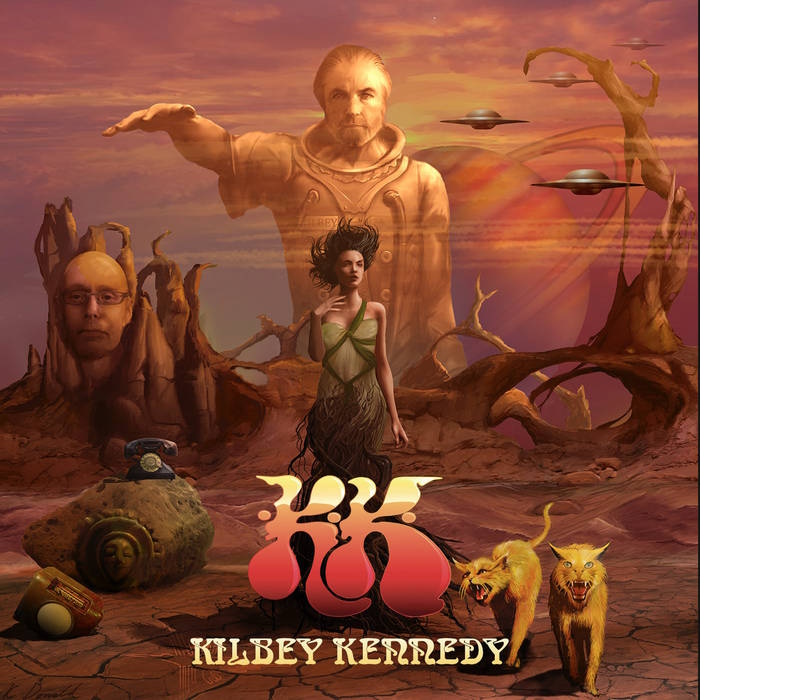

Für KW 32: Kilbey Kennedy - Kilbey Kennedy (Box Set)

Ich hatte beim letzten Album der beiden, „Premonition K“

schon festgestellt, dass ich das Treiben von Steve Kilbey  twas

aus den Augen verloren hatte und mich umso mehr freute über die

Wiederentdeckung. Trotzdem war ich bislang nicht groß dazu

gekommen, weiter einzutauchen in sein Schaffen, geschweige denn das an

der Seite von Martin Kennedy.

twas

aus den Augen verloren hatte und mich umso mehr freute über die

Wiederentdeckung. Trotzdem war ich bislang nicht groß dazu

gekommen, weiter einzutauchen in sein Schaffen, geschweige denn das an

der Seite von Martin Kennedy.

Das machen sie mir jetzt ein bisschen leichter, denn es gibt mit dem

Box Set einen Rückblick auf die ganze Trilogie! Drei Alben als

Expanded Versions inklusive jeder Menge Bonus Songs und Alternativer

Mixe, das sind beim "Jupiter 13" Album allein 26 Songs, "Persephone"

ist von 12 auf 28 Songs angewachsen und "Premonition K" bringt es auf

26 Songs (statt 11 im Original). Early, Raw und Alternative Mixe,

Unreleased Songs, Instrumental Mixe und weitere Varianten. Zum

Abschluss gibt es zudem noch 13 Acoustic Mixe, insgesamt sieben Alben,

93 Songs und mehr als 6 Stunden Musik! Was es natürlich keineswegs

einfach macht - aber mit ein bisschen Interesse... und Herzblut... kann

man da als geneigter Hörer schon einiges entdecken! Wollt ihr ein

paar Anspieltipps? Versucht mal „Halfway” und

„Jupiter 13“ (CD: Jupiter 13), „A New Planet”,

„Persephone“ und „Breaking the Fourth Wall”

(CD: Persephone). Es lohnt sich!

Für KW 31: Radiohead - Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 (XL Recordings)

Sie sind ein Phänomen. Als Rockband gestartet mit „OK

Computer“ als innovative Band gefeiert und nach diversen weiteren

Mutationen und Experimenten,  vor

allem mit elektronischen Schwerpunkten und -spielereien als Institution

verehrt. Irgendwann schien das Experimentierpotenzial

ausgeschöpft, die Band zur Seite gelegt und mit The Smile ein

neues Betätigungsfeld eröffnet. Die waren in Vielem

ähnlich, vor allem in dem ruhigen und leicht verdrehten Momenten,

begleitet von Tom Yorkes exzentrischen Gesangsstil. Und nachdem das

letzte Radiohead-Album knapp 10 Jahre her ist und nach zwei Alben (plus

einem Zugabe-Album) von The Smile fragen sich viele zurecht: Gibt es

Radiohead noch? Eine Antwort liefert dieses Album nicht, aber es zeigt

eine Seite der Band, die fast in Vergessenheit geraten ist. Grund

für sein Erscheinen ist, dass Thom Yorke eine Shakespeare-Hamlet/

'Hail to the Thief' -Theaterproduktion gestalten wollte und dafür

altes Live-Material sichtete. Seine Kommentar: „Ich war

schockiert über die Energie, mit der wir damals gespielt haben.

Ich habe uns kaum wiedererkannt, und es hat mir geholfen, einen Weg

nach vorn zu finden. Wir beschlossen, diese Liveaufnahmen zu mischen

und zu veröffentlichen (es wäre verrückt gewesen, sie

nur für uns zu behalten). Das Ganze war ein sehr kathartischer

Prozess. Wir hoffen sehr, dass ihr sie genießt.“

vor

allem mit elektronischen Schwerpunkten und -spielereien als Institution

verehrt. Irgendwann schien das Experimentierpotenzial

ausgeschöpft, die Band zur Seite gelegt und mit The Smile ein

neues Betätigungsfeld eröffnet. Die waren in Vielem

ähnlich, vor allem in dem ruhigen und leicht verdrehten Momenten,

begleitet von Tom Yorkes exzentrischen Gesangsstil. Und nachdem das

letzte Radiohead-Album knapp 10 Jahre her ist und nach zwei Alben (plus

einem Zugabe-Album) von The Smile fragen sich viele zurecht: Gibt es

Radiohead noch? Eine Antwort liefert dieses Album nicht, aber es zeigt

eine Seite der Band, die fast in Vergessenheit geraten ist. Grund

für sein Erscheinen ist, dass Thom Yorke eine Shakespeare-Hamlet/

'Hail to the Thief' -Theaterproduktion gestalten wollte und dafür

altes Live-Material sichtete. Seine Kommentar: „Ich war

schockiert über die Energie, mit der wir damals gespielt haben.

Ich habe uns kaum wiedererkannt, und es hat mir geholfen, einen Weg

nach vorn zu finden. Wir beschlossen, diese Liveaufnahmen zu mischen

und zu veröffentlichen (es wäre verrückt gewesen, sie

nur für uns zu behalten). Das Ganze war ein sehr kathartischer

Prozess. Wir hoffen sehr, dass ihr sie genießt.“

Und in der Tat gibt sich die Band hier unerwartet Rock-lastig, gibt

sich zwischendurch auch Krautrock- und psychedelisch angehaucht

(„Go To Sleep”). Das Publikum feiert sie zurecht. Und

selbnst wenn dieses Album nur 11 der 14 Originalsongs des 2003er

„Hail to the Thief“ Albums wieder auspackt, versieht sie es

mit genügend neuen Elementen, mischt rockige Momente mit

schrägen und experimentellen bis zu ganz ruhigen Tönen und

schafft es damit, einen guten Querschnitt durch den

Radiohead-Soundkosmos abzubilden. Ein Live-Album mit einem sehr eigenen

Ansatz aber durchaus gelungen. Wer auf ein Live-Best-of gewartet hat,

muss noch weiter warten. Faszinierend ist übrigens der

Klatschrhythmus in „We Suck Young Blood“: Ich habe keine

Ahnung, wie die Band das geschafft hat, sein Publikum dahin zu

bringen…

Update 3.9.25, 21.43 Uhr und passend zur Frage nach der Existenz der Band : Soeben erreicht mich diese Mitteilung:

RADIOHEAD KÜNDIGEN EUROPA-LIVEDATES FÜR NOVEMBER UND DEZEMBER 2025 AN

LIVE IN BERLIN (Uber Arena) AM 8. / 9. / 11. UND 12. DEZEMBER

TICKET-REGISTRIERUNG AB FREITAG, 5. SEPTEMBER AUF RADIOHEAD.COM

Für KW 30: Roger Waters - This Is Not A Drill - Live From Prague (Sony Music)

Ein Live Erlebnis mit Roger Waters fehlt mir noch. Aber fehlt es

mir? Nach fragwürdiger Haltung zu Israel und Berichten über

Mondpreise für die Tickets stand es nicht wirklich auf meiner

Bucketlist. Aber als Live-Album kann man das ja mal antesten.

Im Intro beweist er schonmal, dass er sich o.g. Kritik sehr bewusst ist und fährt allen Kritikern, die seine politischen Statements

nicht hören wollen über den Mund. Im Anschluss startet er mit

den beiden größten Pink Floyd-Hits – in interessanten

Arrangements. Mit Samples & Hintergrund Geräuschen sind die

ersten 30 Minuten des Konzerts komplett durchgestylt - und lassen gar

keine Option für Zwischenansagen oder ähnlich

Persönliches zwischen den Songs. Erleben wir ein Konzert oder eine

Revue?

Statements

nicht hören wollen über den Mund. Im Anschluss startet er mit

den beiden größten Pink Floyd-Hits – in interessanten

Arrangements. Mit Samples & Hintergrund Geräuschen sind die

ersten 30 Minuten des Konzerts komplett durchgestylt - und lassen gar

keine Option für Zwischenansagen oder ähnlich

Persönliches zwischen den Songs. Erleben wir ein Konzert oder eine

Revue?

Aber: Er schafft es, das Blatt komplett zu wenden! So unpersönlich

und durchgestylt das Konzert anfängt, so persönlich wird er

im weiteren Verlauf überraschenderweise in seinen Ansagen. Da

kommt in dem Arena Konzert fast so etwas wie Club-Atmosphäre auf.

Und damit sammelt er wahrscheinlich nicht nur bei mir ordentlich

Bonuspunkte. Dazu kommt, dass er eine wirklich spannende Auswahl an

Songs von den ganz frühen bis zu den ganz späten Pink Floyd

Tagen sowie seiner Soloalben ausgesucht hat – und das Konzert

weit über zwei Stunden lang ist. In seinen Solosongs erzählt

er gerne Geschichten – in manchen Pink Floyd Songs übrigens

auch – was ihn vergleichbar mit Fish macht. Und was, wenn man

sich drauf einlässt, seine Konzerte eben auch spannend macht.

Welche Aussage ist ihm heute wichtig?

Ich muss ehrlich zugeben, dass mich zwar seine Alben immer gereizt

haben, dass ich von seinen Live-Qualitäten aber erst jetzt

überzeugt worden bin. Ein tolles Album – zu dem es

übrigens auch eine Filmversion gibt – zunächst in den

Kinos, ab Ende August auch als DVD. Und wenn man die Clips auf seiner

Homepage sieht, dann versteht er es auch, seine Konzerte zu visuellen

Events zu machen - die auch seine Texte und Aussagen eindrucksvoll

unterstützen.

Für KW 29: SubLunar - A Random Moment of Stillness (bandcamp)

Liegt es an der polnischen Herkunft, oder warum kommt einem zuerst Riverside in den Sinn, wenn man das zweite Album des

Quintetts hört? Atmosphärisch, vom Härtegrad und von der

Stimmung gibt es da jedenfalls durchaus Parallelen. Genauso könnte

man aber auch Pineapple Thief oder Porcupine Tree ins Feld führen.

Fest steht, dass die 5 Jungs von SubLuna Vieles richtig und richtig gut

machen. Ihr Songs besitzen viel Atmosphäre, sehr schöne

Harmonien und Stimmungen. Der Gesang von Łukasz Dumara ist angenehm

(zwischen Bruce Soord und Mariusz Duda), die beiden Gitarren von Michał

Jabłoński und Marcin Pęczkowski wechseln zwischen härterem

Anschlag, sanfter Begleitung und guten Soli. Alles drin!

Songlängen von knapp vier bis 10 Minuten sorgen für

Abwechslung, Shoegaze- und Psychedelic-Elemente erweitern das

Repertoire, sodass, um auf die genannten Bands zurückzukommen, die

Bezeichnung Prog schon fast irreführend ist. Vertrackt wird es

hier nicht, keine Sorge. SubLuna sollten einige Anhänger im

melodischen Rock finden können!

Liegt es an der polnischen Herkunft, oder warum kommt einem zuerst Riverside in den Sinn, wenn man das zweite Album des

Quintetts hört? Atmosphärisch, vom Härtegrad und von der

Stimmung gibt es da jedenfalls durchaus Parallelen. Genauso könnte

man aber auch Pineapple Thief oder Porcupine Tree ins Feld führen.

Fest steht, dass die 5 Jungs von SubLuna Vieles richtig und richtig gut

machen. Ihr Songs besitzen viel Atmosphäre, sehr schöne

Harmonien und Stimmungen. Der Gesang von Łukasz Dumara ist angenehm

(zwischen Bruce Soord und Mariusz Duda), die beiden Gitarren von Michał

Jabłoński und Marcin Pęczkowski wechseln zwischen härterem

Anschlag, sanfter Begleitung und guten Soli. Alles drin!

Songlängen von knapp vier bis 10 Minuten sorgen für

Abwechslung, Shoegaze- und Psychedelic-Elemente erweitern das

Repertoire, sodass, um auf die genannten Bands zurückzukommen, die

Bezeichnung Prog schon fast irreführend ist. Vertrackt wird es

hier nicht, keine Sorge. SubLuna sollten einige Anhänger im

melodischen Rock finden können!

Für KW 28: Badflower - No Place Like Home (Big Machine Rock)

Sie sind für mich immer noch die US-Variante zu den Blackout

Problems aus München. Gegründet 2013 in Los Angeles, verw andelt

das mittlerweile in Nashville ansässige Quartett Stress,

Schlaflosigkeit, Sex, Traurigkeit, Manie, Schmerz und Wahrheit in

offenherzige Alternative-Hymnen. Dabei starteten sie - wie die Blackout

Problems - anfangs deutlich lauter rockend, hatten schon einige

herrlich eindringlich dramatische Emo-/Alternative-/Indie-Rock-Songs

und sind im Laufe ihrer Karriere immer zugänglicher und

Pop-affiner geworden. Was aber an der grundsätzlichen

Qualität ihres Songwritings nicht so viel geändert hat. So

hat auch ihr neues Album wieder genügend erwähnenswertes, um

es hier vorzustellen. Zudem haben sie auf "No Place Like Home" auch ein

paar Songs, die deutlich positiver und energetischer sind, als man nach

dem hier eingangs Beschriebenen erwarten könnte. Wobei es

natürlich auch die melanchlische Seite gibt. Ergo: Ein sehr

abwechslungsreiches Album, bei dem die großen Hits vielleicht

fehlen, das aber trotzdem Spaß macht!

andelt

das mittlerweile in Nashville ansässige Quartett Stress,

Schlaflosigkeit, Sex, Traurigkeit, Manie, Schmerz und Wahrheit in

offenherzige Alternative-Hymnen. Dabei starteten sie - wie die Blackout

Problems - anfangs deutlich lauter rockend, hatten schon einige

herrlich eindringlich dramatische Emo-/Alternative-/Indie-Rock-Songs

und sind im Laufe ihrer Karriere immer zugänglicher und

Pop-affiner geworden. Was aber an der grundsätzlichen

Qualität ihres Songwritings nicht so viel geändert hat. So

hat auch ihr neues Album wieder genügend erwähnenswertes, um

es hier vorzustellen. Zudem haben sie auf "No Place Like Home" auch ein

paar Songs, die deutlich positiver und energetischer sind, als man nach

dem hier eingangs Beschriebenen erwarten könnte. Wobei es

natürlich auch die melanchlische Seite gibt. Ergo: Ein sehr

abwechslungsreiches Album, bei dem die großen Hits vielleicht

fehlen, das aber trotzdem Spaß macht!

Für KW 27: Jacob Roberge - The Passing (bandcamp)

Ein

neuer Name aus Québec, Kanada, der in den ersten Rezension schon

große Wellen schlägt und für den er selber Namen wie

Porcupine Tree, Pink Floyd und Rush mit ins Spiel bringt. Mit

musikalischen Fähigkeiten an Keyboard, Drums, Bass und Gesang (der

manchmal an Richard Marx erinnert) bringt er schon mal eine Menge mit,

eine klassische Gesangsausbildung sorgt auch da dafür eine

wichtige Zutat!

Ein

neuer Name aus Québec, Kanada, der in den ersten Rezension schon

große Wellen schlägt und für den er selber Namen wie

Porcupine Tree, Pink Floyd und Rush mit ins Spiel bringt. Mit

musikalischen Fähigkeiten an Keyboard, Drums, Bass und Gesang (der

manchmal an Richard Marx erinnert) bringt er schon mal eine Menge mit,

eine klassische Gesangsausbildung sorgt auch da dafür eine

wichtige Zutat!

Sein Debüt Album beginnt sehr ruhig, steigert sich aber bereits im

Opener in ein einen tollen Rock-Song. Erstes Highlight des Albums ist

das zehnminütige „Petrichor“, dass vor allem mit

fantastischem Gitarrensolo überzeugen kann. Und während

die anderen vier der ersten fünf Songs sich zwischen fünf und

6 Minuten tummeln, kommt das progressive Meisterstück am Ende:

„The Passing“ bringt es auf 32 Minuten und ist das einzige

Stück, dass wirklich den Namen Progrock verdient. Was nicht

despektierlich den anderen fünf Songs gegenüber klingen soll,

denn die sind schon grandios. Der Abschluss Track bringt aber eben eine

ganz neue Note mit rein. Trotz seiner Komplexität und Länge

bleibt Roberge immer melodisch und zugänglich. Herausstechendes

Highlights sind immer wieder die tollen Gitarrensoli. Ein sehr

vielversprechendes Debüt!

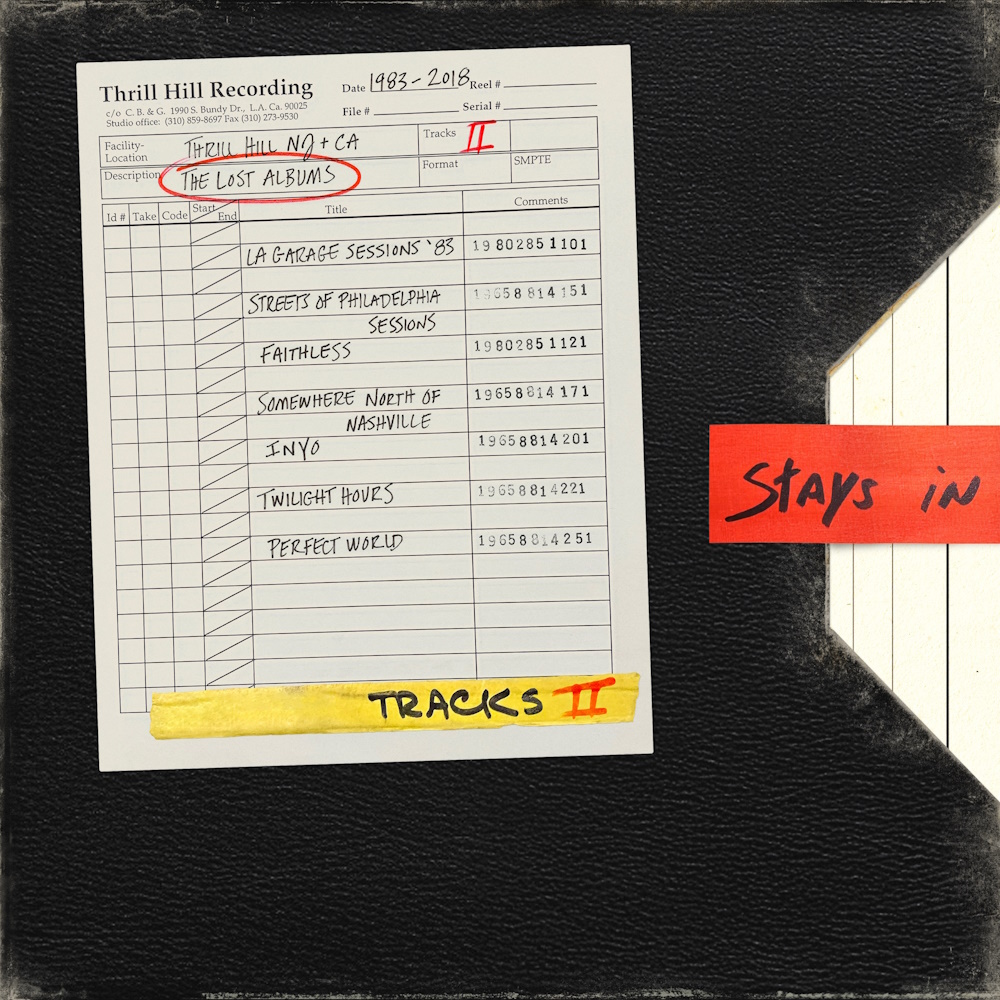

Für KW 26: Bruce Springsteen - "Tracks II: The Lost Albums" (Columbia/Legacy)

Aufregende Wochen für Springsteen-Fans! War ich ehrlich gesagt

auch mal, mittlerweile hat sich das ein wenig gelegt, trotzdem konnte

ich nicht umhin, mir diese Box komplett anzuhören. Im Mai erschien

erst seine "Land of Hope & Dreams"-EP mit tollen Live-Versionen und

ein paar beeindruckenden politischen (Anti-Trump-)Statements, dann kam

er für ein paar Stadion-Konzerte nach Deutschland und jetzt folgt

„Tracks II“: Eine Sammlung von sieben CDs, 83 Songs, mehr

als 5 Stunden Musik, offiziell sieben komplett ausformulierte Alben.

Manche der Alben haben zwar noch starken Demo-/Garagen-Geruch, aber es

wäre natürlich trotzdem eine Schande gewesen, sie nicht

zugängig zu machen. Und genauso kann ich mir auch vorstellen, dass

es kein Geschenk gewesen wäre, sich diese Songs noch einmal

vorzunehmen und weiter zu bearbeiten. Also haben wir 83 mehr oder

weniger Songs, bei denen manch gute Ansätze erkennbar sind, und

für die vor allem Fans natürlich unglaublich dankbar sind,

dass sie jetzt veröffentlicht werden. Spannend auch für

nicht Die-Hard Fans ist die Spannbereite, die diese Alben

abdecken. Wobei in den meisten Fällen (nämlich ausgenommen CD

#6, s.u.) jeder Stil nicht untypisch ist für das Gesamtwerk

Springsteens, aber erst hier wird deutlich, wie viel mehr dahinter

steht und wie viele weitere Songs offensichtlich dahinter stecken

können. Zudem macht es offensichtlich einen großen

Unterschied, wo (oder mit wem) die Songs produziert wurden.

Die ersten 19 Songs sind in L.A. in der Garage entstanden, so zumindest

der Titel des (Doppel-)Albums, weitgehend basierend auf Gitarre und

Gesang, manche Songs haben auch Bass und Schlagzeug mit drin. Die

Songs der „Streets of Philadelphia Sessions“ haben ein

komplett anderes Klangbild, mit Drum Loops und Synthesizern, sind

generell weiter aus produziert, also fertiger, was aber nicht zuletzt

an der gewählten Technik, sprich den Keyboards und Computer Drums

liegt. Wirkliche Highlights sind auch hier aber nicht dabei. Das

folgende „Faithless“ Album ist ein Soundtrack für

einen Film, der nie produziert wurde - komplett ruhig und eher

Springsteen-ungewöhnlich. Es folgt ein Album im

Nashville-Stil: Blues, Country und Americana, Pedal Steel Guitar

inklusive. Positiv anzumerken ist, dass hier ein bisschen mehr

passiert, dass die Songs auch weitgehend fertige Songs sind und dass

hier deutlich mehr Energie im Spiel ist. Allerdings ist der Stil

gewöhnungsbedürftig. „Inyo“ ist wieder das

komplette Gegenteil, akustisch und sehr ruhig.

Die größte Sensation unter den Alben ist dann

„Twilight“: Songs wie „Sunday Love“ und

„Late in the Evening“ hat man von Springsteen noch nicht

gehört. Die Plattenfirma spricht von Orchesterklängen wie in

einem Film Noir der 1950er, ich würde es fast Soul oder Crooning

nennen; fast sensationell. Und wie um den vorletzten Satz

Lügen zu strafen folgt zu guter Letzt noch „Perfect

World“ – und das macht seinem Namen alle Ehre, rechtfertigt

es doch für manche Fan wohl die Anschaffung dieser Box.

Angeführt vom programmatischen „I m Not Sleeping“

(sonst hätte es diese Box wohl gar nicht gegeben!), gibt es hier

ein fertig ausproduziertes Album, das so manchen Hit und so manche

typische Springsteen Wendung enthält. So interessant auch die

(Elemente der) anderen Alben in dieser Box sind, für

„Perfect World“ ist es schon eine Schande, dass es nicht

zur Zeit der Fertigstellung veröffentlicht wurde.

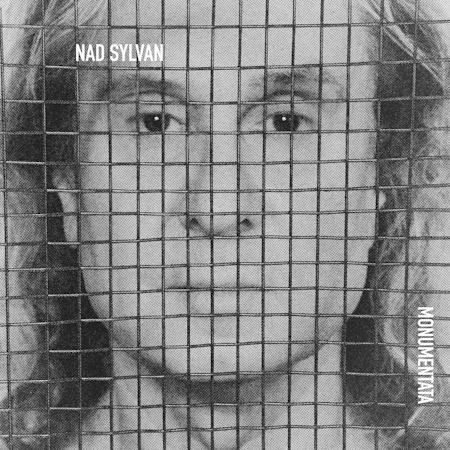

Für KW 25: Nad Sylvan - Mounumentata

Er

hat eine dieser Stimmen, die man sofort im Progressive Rock verorten

möchte. Hier scheinen Fans weniger verwöhnt und mit Fokus

klarer auf der Musik, als auf dem Gesang. Dennoch, die Stimme von Nad

Sylvan ist gewöhnungsbedürftig. Objektiv betrachtet absolut

einwandfrei, und durch seine Ähnlichkeit zu Peter Gabriel allen

früh-Genesis und Steve Hackett Fans längst ans Herz

gewachsen, ist es u.a. die leicht näselnde Art, die im im

kommerziellen Musik Business vielleicht etwas Erfolgsprobleme bereiten

könnte.

Er

hat eine dieser Stimmen, die man sofort im Progressive Rock verorten

möchte. Hier scheinen Fans weniger verwöhnt und mit Fokus

klarer auf der Musik, als auf dem Gesang. Dennoch, die Stimme von Nad

Sylvan ist gewöhnungsbedürftig. Objektiv betrachtet absolut

einwandfrei, und durch seine Ähnlichkeit zu Peter Gabriel allen

früh-Genesis und Steve Hackett Fans längst ans Herz

gewachsen, ist es u.a. die leicht näselnde Art, die im im

kommerziellen Musik Business vielleicht etwas Erfolgsprobleme bereiten

könnte.

Hier ist sein neues Soloalbum, auf dem er die anvisierte und ihm

bekannte Zielgruppe bestens bedient: melodischer Rock, bisweilen mit

Breaks und schönen Instrumentalparts wunderbar erweitert,

dürften Freunde oben genannter Bands hier wenig auszusetzen haben.

Ein gutes Album auch ohne absolute Highlights.

Für KW 24: Bruce Soord - Bruce Soord (Kscope)

Er hat seine Prog-Leidenschaft ausgetobt mit Vulgar Unicorn, bevor

er mit The Pineapple Thief deutlich eingängigere Wege einschlug.

Noch lange bevor er mit denen richtig durchstartete und nach dem

Einstieg von Drummer Gavin Harrison die Songs auch immer genialer wurden, brauchte er trotzdem auch noch ein

zweites Standbein. Das fand er offensichtlich in seinen Soloalben, auf

denen er seine Fähigkeit, wunderschöne Songs zu komponieren,

beweisen konnte. Die kommen ohne die Arrangement-Hilfen Harrisons aus und sind relativ ruhig. Aber einfach immer

wieder auch unendlich schön! Sein selbstbetiteltes Solodebüt

erschien original vor 10 Jahren, offensichtlich war er der Meinung,

dass es nicht die Aufmerksamkeit bekam, die es verdient gehabt

hätte, trotz der beeindruckenden Rezensionen, die es seinerzeit

erhielt. Also wird es als remasterte Version erneut angeboten.

Unbedingte Hörempfehlung! Und während mein (Blizzard-)Favorit

„Willow Tree” ist, gibt es für Bruce Soord selbst

einen anderen Song, der ihn zurückversetzt in die Zeit, in der er

sich entschieden hat, professioneller Musiker zu werden – noch

ohne die finanziellen Benefits, auf die er )hoffentlich) mittlerweile

blicken kann. Das knapp 2minütige “Field Day Part 2 probably

says everything I ever wanted to say. [It] will forever have a special

place in my heart.”

Songs auch immer genialer wurden, brauchte er trotzdem auch noch ein

zweites Standbein. Das fand er offensichtlich in seinen Soloalben, auf

denen er seine Fähigkeit, wunderschöne Songs zu komponieren,

beweisen konnte. Die kommen ohne die Arrangement-Hilfen Harrisons aus und sind relativ ruhig. Aber einfach immer

wieder auch unendlich schön! Sein selbstbetiteltes Solodebüt

erschien original vor 10 Jahren, offensichtlich war er der Meinung,

dass es nicht die Aufmerksamkeit bekam, die es verdient gehabt

hätte, trotz der beeindruckenden Rezensionen, die es seinerzeit

erhielt. Also wird es als remasterte Version erneut angeboten.

Unbedingte Hörempfehlung! Und während mein (Blizzard-)Favorit

„Willow Tree” ist, gibt es für Bruce Soord selbst

einen anderen Song, der ihn zurückversetzt in die Zeit, in der er

sich entschieden hat, professioneller Musiker zu werden – noch

ohne die finanziellen Benefits, auf die er )hoffentlich) mittlerweile

blicken kann. Das knapp 2minütige “Field Day Part 2 probably

says everything I ever wanted to say. [It] will forever have a special

place in my heart.”

Für KW 23: Joviac - Shards (bandcamp)

Spannender Prog Metal aus Finnland! Wobei Metal schon eigentlich zu

extrem ausgedrückt ist. Sie haben hin und wieder auch eine

härtere  Gitarre am Start, geben sich aber ansonsten irgendwo zwischen Enchant und melodischen Dream Theater die Hand. Zwei

Namen, die mir beim Hören des Albums immer wieder mal in den Sinn

kommen, sowohl musikalisch als auch gesanglich (Ted Leonard). Womit

zwei hochklassige Eckpfeiler ihre Sounds benannt wären, die sie

keineswegs kopieren, sondern die ich hier nur reinbringen

möchte.

Gitarre am Start, geben sich aber ansonsten irgendwo zwischen Enchant und melodischen Dream Theater die Hand. Zwei

Namen, die mir beim Hören des Albums immer wieder mal in den Sinn

kommen, sowohl musikalisch als auch gesanglich (Ted Leonard). Womit

zwei hochklassige Eckpfeiler ihre Sounds benannt wären, die sie

keineswegs kopieren, sondern die ich hier nur reinbringen

möchte.

Ihre technischen, Qualitäten beweisen Sie gleich mit dem

instrumentalen Opener, und im weiteren Verlauf verlegen Sie Ihren

Schwerpunkt ganz gerne in verschiedene Richtungen. Mal elektronischer,

mal härter, mal softer, aber immer mit guten Song-Ideen, toller

musikalischer Umsetzung und viel Abwechslung. In der fast

experimentellen Vielfalt ihres Albums vermutet man fast ein Debüt

einer Band, die sich ungern in eine einzelne Schublade pressen lassen

möchte, und von der man mit so einem Album im Hintergrund als

Startpunkt noch einiges erwarten darf. Aber es ist bereits ihr drittes

Album seit 2017 und macht defintiv Lust, weiter in ihr Oevre

reinzuhören! Vor allem, wenn sie dann auch nocht mit dem

elfminütigen Longtrack zum Abschluss (plus passendem

zweiminütigen Acapella-Intro) beweisen, dass sie durchaus wissen,

was der anspruchsvolle ProgRock-Fan gerne hat :-) Klasse!

Für KW 22: Ghost Of The Machine - Empires Must Fall (bandcamp)

Ist Neoprog eigentlich noch Neo(prog), wenn es ihn schon seit Jahrzehnten gibt? Beschreibt der Name  das

Genre und damit einen Stil gut genug, um ihn auch heute immer noch

benutzen zu können? Ich denke schon. Wobei bei längerem

Hören des zweiten Albums der Briten diese Frage immer mehr in den

Hintergrund rückt und die musikalischen Fähigkeiten und

Ähnlichkeiten zu Bands wie u.a. Arena, die ja nun nicht mehr

wirklich zum Neoprog gehören, immer deutlicher werden.

das

Genre und damit einen Stil gut genug, um ihn auch heute immer noch

benutzen zu können? Ich denke schon. Wobei bei längerem

Hören des zweiten Albums der Briten diese Frage immer mehr in den

Hintergrund rückt und die musikalischen Fähigkeiten und

Ähnlichkeiten zu Bands wie u.a. Arena, die ja nun nicht mehr

wirklich zum Neoprog gehören, immer deutlicher werden.

Hauptanlass für die spontane Assoziation war eigentlich vor allem

der Gesang, der an manchen Vertreter dieser Spielart aus den Achtzigern

und Neunzigern erinnert. Aber je länger man den Songs und der

Stimme zuhört, desto mehr kann man sich dran gewöhnen und

sich an den Feinheiten der Songs begeistern. Und dann gibt es davon

einige!

Im Vergleich zum neuen Album war die Genre-Einordnung Neoprog beim

ersten Ghost Of The Machine-Album "Scissorgames" noch sehr viel

eindeutiger. Deswegen ist das zweite Album schon eine deutliche

musikalische Steigerung! Insofern kann ich dieses Album Freunden des

Melodic Rock, verspielten Instrumentalparts und intelligenten

Songwritings nur empfehlen.

Für KW 21: Cardinal Black - Midnight at The Valencia (Thirty Tigers)

Hat

halt ein bisschen länger gedauert. 2010 gegründet, von Steve

Winwood entdeckt, von Guns´n´Roses-Manager Alan Niven

umworben, legten sie erstmal wieder eine Pause ein, bevor sie sich v.a.

live, u.a. mit wie Peter Frampton, Joe Bonnamassa und Myles Kennedy

einen Namen machten. Jetzt präsentieren sie endlich ihr erstes

Album, von Cyrill Camenzind in Zürich produziert und mit analogen

Vintage-Geräte aufgenommen, sitzt hier jeder Ton richtig. Vom

gefühlvollen Opener über kräftige Rocker und sanfte

Balladen bis zur Abschlusshymne gibt es hier nicht einen einzigen

schwachen Song auf dem Album. Rock, der bisweilen an Hootie & The

Blowfish erinnert, um jetzt mal einen musikalischen Anhaltspunkt zu

geben. Die Hothouse Flowers wären ein weiterer, gerade auch, was

die eingestreuten Soul und Gospelelemente angeht. Ein Album, dem man

z.B. durch Radio Airplay Aufmerksamkeit gönnt. Hört rein!

Hat

halt ein bisschen länger gedauert. 2010 gegründet, von Steve

Winwood entdeckt, von Guns´n´Roses-Manager Alan Niven

umworben, legten sie erstmal wieder eine Pause ein, bevor sie sich v.a.

live, u.a. mit wie Peter Frampton, Joe Bonnamassa und Myles Kennedy

einen Namen machten. Jetzt präsentieren sie endlich ihr erstes

Album, von Cyrill Camenzind in Zürich produziert und mit analogen

Vintage-Geräte aufgenommen, sitzt hier jeder Ton richtig. Vom

gefühlvollen Opener über kräftige Rocker und sanfte

Balladen bis zur Abschlusshymne gibt es hier nicht einen einzigen

schwachen Song auf dem Album. Rock, der bisweilen an Hootie & The

Blowfish erinnert, um jetzt mal einen musikalischen Anhaltspunkt zu

geben. Die Hothouse Flowers wären ein weiterer, gerade auch, was

die eingestreuten Soul und Gospelelemente angeht. Ein Album, dem man

z.B. durch Radio Airplay Aufmerksamkeit gönnt. Hört rein!

Für KW 20: Skunk Anansie - The Painful Truth (FLG/The Orchard/Membran)

Was für ein Erlebnis: Von NDR2 für ihre Reihe stars@ndr2 - Songs & Stories eingeladen, war es auch für die Ba nd

zum 30. Bandjubiläum (!) eine Premiere, so ausführlich auf

der (kleinen) Bühne (vor gerade mal 300 Leuten) über ihre

Songs zu sprechen. Und während ich zuvor noch

befürchtete, hauptsächlich die neuen Songs vorgestellt zu

bekommen, von denen ich lediglich die ersten Singles kannte, war es

genau anders herum. Mit „Lost and Found“ stellten sie

gerade mal eine einzige der neuen Singles vor und spielten sich

ansonsten durch ihr Hit-Repertoire, bzw. da v.a. die Songs, von denen

sie dachten, dass sie am besten in Trio- und Akustikformat

funktionierten. Womit sie mit Songs wie u.a. „Charity“,

"Weak", "Hedonism" oder „Brazen“ genau die Songs

auftischten, die Sängerin Skin mit problematischen Beziehungen

verbindet, was sie immer wieder mit viel Witz und Verve

ausführlich berichtete. Daneben warf sie sich die

„Moderations“-Bälle mit Gitarrist Ace zu, am Keyboard

zudem von Drummer Marks Ehefrau begleitet. Spannend!

nd

zum 30. Bandjubiläum (!) eine Premiere, so ausführlich auf

der (kleinen) Bühne (vor gerade mal 300 Leuten) über ihre

Songs zu sprechen. Und während ich zuvor noch

befürchtete, hauptsächlich die neuen Songs vorgestellt zu

bekommen, von denen ich lediglich die ersten Singles kannte, war es

genau anders herum. Mit „Lost and Found“ stellten sie

gerade mal eine einzige der neuen Singles vor und spielten sich

ansonsten durch ihr Hit-Repertoire, bzw. da v.a. die Songs, von denen

sie dachten, dass sie am besten in Trio- und Akustikformat

funktionierten. Womit sie mit Songs wie u.a. „Charity“,

"Weak", "Hedonism" oder „Brazen“ genau die Songs

auftischten, die Sängerin Skin mit problematischen Beziehungen

verbindet, was sie immer wieder mit viel Witz und Verve

ausführlich berichtete. Daneben warf sie sich die

„Moderations“-Bälle mit Gitarrist Ace zu, am Keyboard

zudem von Drummer Marks Ehefrau begleitet. Spannend!

Zum neuen Album berichteten sie v.a., dass sie neue Wege eingehen

wollten. Produzent David Sitek (TV On The Radio) ermöglichte ihnen

genau das, indem er ihre Spontaneität anstelle von Perfektion

einfing. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Anders

ausgedrückt: Mit „Shame”, “Lost And

Found”, “Cheers” oder “My

Greatest Moment“ gibt es ein paar gute Songs, aber ein

großes Highlight ist nicht wirklich dabei. Und insgesamt ist das

Album wohl das poppigste ihrer Karriere. Welche Rolle Sitek jetzt genau

dabei hatte, kann nur gemutmaßt werden.

Für KW 19: Black Map - Hex (Spinefarm)

2011

erschien das letzte Album von Dredg. Als ungeheuer spannend innovativer

Act zwischen Alternative und Progressive Rock Anfang der 1990er

gestartet, waren sie über die Jahre und Alben im Pop gelandet

– und damit in der Belanglosigkeit? Gitarrist Mark Engles

startete jedenfalls 2014 sein neues Bandprojekt Black Map, deren

Debüt „In Droves“ schließlich 2017 erschien. Und

wo er an der Seite von Ben Flanagan (v, b) und Chris Robyn (d) in

kompakter Form zurück im spannungsreichen Rock gelandet war. Zwar

ohne Prog-Anteile, dafür aber mit einem sehr vielseitigen

Sänger, tollen Hooklines und v.a. guten Songs. Das setzte bereits

„Melodoria” 2022 fort, jetzt erscheint mit

„Hex” Album Nr. 3. Nicht ganz so stadionhymnenveredelt wie

sein Vorgänger aber mit der bewährten Mischung aus guten

Hooklines und Crunch, kraftvollen Powersong und melodischer

Single-Hymne, zwischen Dredg und Soundgarden. Wobei der relativ sanfte

Gesang immer ein ausgleichendes Element bleibt, was die Band sehr

zugänglich macht. Cool!

2011

erschien das letzte Album von Dredg. Als ungeheuer spannend innovativer

Act zwischen Alternative und Progressive Rock Anfang der 1990er

gestartet, waren sie über die Jahre und Alben im Pop gelandet

– und damit in der Belanglosigkeit? Gitarrist Mark Engles

startete jedenfalls 2014 sein neues Bandprojekt Black Map, deren

Debüt „In Droves“ schließlich 2017 erschien. Und

wo er an der Seite von Ben Flanagan (v, b) und Chris Robyn (d) in

kompakter Form zurück im spannungsreichen Rock gelandet war. Zwar

ohne Prog-Anteile, dafür aber mit einem sehr vielseitigen

Sänger, tollen Hooklines und v.a. guten Songs. Das setzte bereits

„Melodoria” 2022 fort, jetzt erscheint mit

„Hex” Album Nr. 3. Nicht ganz so stadionhymnenveredelt wie

sein Vorgänger aber mit der bewährten Mischung aus guten

Hooklines und Crunch, kraftvollen Powersong und melodischer

Single-Hymne, zwischen Dredg und Soundgarden. Wobei der relativ sanfte

Gesang immer ein ausgleichendes Element bleibt, was die Band sehr

zugänglich macht. Cool!

Für KW 18: The Flower Kings - Love (InsideOutMusic / Sony Music)

Es gab Zeiten, in denen mich Roine Stolt und seine Flower Kings umgehauen haben ob ihrer Kreativität und ihren  begnadeten

Songs. deswegen freue ich mich auch immer noch riesig über ein

neues Album der Schweden, wenn auch ihre letzten Werke mich nie so